当特朗普与马斯克因新能源政策激烈交锋时,中国一项被马斯克称为 “战略王牌” 的技术浮出水面 —— 特高压输电。

这项技术不仅让中国发电量在 2024 年达到 10 万亿千瓦时,占全球近 1/3,是美国的 2.5 倍,更让中国在新能源赛道上跑出了 “火箭速度”。

但鲜为人知的是,这项如今被视为 “国之重器” 的技术,在引进初期却饱受争议,甚至经历了长达 14 年的博弈。

2004 年,当中国首次提出发展特高压输电技术时,质疑声此起彼伏。

反对者的理由看似 “有理有据”:美国曾断言 “1000 千伏电压无法用于送电”,前苏联研发 30 年未获成功,日本仅建成 190 公里试验段,连美国造出的 7000 吨特高压变压器都走不出实验室。

更有人担心,特高压电网会成为敌方石墨炸弹的攻击目标,反而增加安全风险。

当时的争议核心,是对 “技术可行性” 与 “安全风险” 的双重担忧。能源局甚至曾派人到地方 “施压”,要求反对建设特高压,理由是 “防止电力系统垄断”。

这种部门间的立场分歧,让特高压电网建设规划一度严重滞后,直到 2010 年 “十二五” 规划制定时,仍未形成统一意见。

但支持者的观点同样尖锐:中国能源分布极不均衡 ——80% 的煤炭在晋陕蒙,70% 的风能在 “三北”,80% 的太阳能在西部,而 70% 的电力需求却集中在东部沿海。

若不发展特高压,仅靠铁路运输煤炭发电,成本高、效率低,还会被海外资源 “卡脖子”。

2022 年四川因极端高温停电 5 天的事件,更暴露出传统电网在应对极端情况时的脆弱性。

这场持续 14 年的博弈,本质是 “保守” 与 “创新” 的较量。直到中国推动 “双碳” 转型,开发西部可再生能源成为国家战略,特高压才突破部门壁垒,从争议技术跃升为 “顶级国家战略”。

特高压的技术难点,远超普通人想象。

理论上,提高电压可降低输电损耗,但当电压高到一定程度,绝缘体可能变成导体,危险系数呈指数级上升。

其核心难点在于变压器的绝缘技术,美国曾造出 7000 吨的变压器,却因无法解决绝缘问题困在实验室。

为攻克这一难题,中国投入了相当于 “两个三峡工程” 的资金,研发出超薄绝缘纸材料,将特高压变压器重量从 7000 吨降至 500 吨,一举突破核心技术瓶颈。

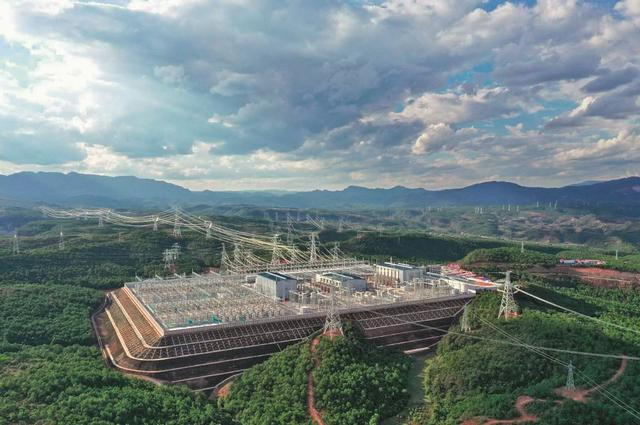

如今,全球投入商业运营的 45 条特高压线路中,中国独占 42 条,掌握 800 千伏、1100 千伏特高压技术,能让电力经济传输 3000 至 5000 公里,损耗率仅 2.8%。

对比美国,其电网因资本逐利和地方保护主义分裂为东部、西部和德州三大电网,连 2021 年德州零下 22℃的寒潮中,因电力无法跨区输送,导致 400 万居民停电停水,多人因一氧化碳中毒死亡。

美国不是没有可再生能源,而是传统高压输电技术让 1000 公里输电损耗达 15%,远途送电成本高到 “只有富豪用得起”。

中国特高压的崛起,不仅是技术突破,更是体制优势的体现。

当美国还在为电网统一争吵时,中国已构建起 “西电东送、北电南供、水火互济、风光互补” 的能源大动脉,让新疆的电力能轻松输送到安徽,彻底打破输电距离限制。

特高压技术给中国带来的,远不止是 “电力王国” 的称号。2024 年,中国在建光伏占全球 70%,水电、风电超全球一半,核电在建机组占 48.3%,甚至在建煤电站都占全球 80%。

这些数字背后,是特高压构建的 “电力护城河”,它让中国能将西部风光电高效输送至东部,用低成本电力支撑起庞大的制造业。

关于中国在全球电力行业的影响力,有一种说法在网络上流传甚广:“美国电力系统都在用中文?美国学者无奈:连电力标准都是中国定的。”

一个典型案例是金属镓 —— 这种被称为 “半导体粮食” 的材料,全球 96% 产量在中国。不是因为提炼技术多复杂,而是镓是电解铝副产物,中国年产 4000 万吨电解铝,耗电量相当于整个德国的用电量,其他国家根本无力承担如此庞大的电力需求。

这就是特高压带来的 “电力成本优势”——1 元人民币的电,足以碾压 1 美元的页岩气。

更深远的影响在全球层面。2015 年,国家电网提出 “全球电力互联网” 计划:2020 年前实现国内互联,2030 年前完成洲内互联,2050 年前建成洲际互联网络。

如今,中国已与俄罗斯、巴西等国推进跨国特高压项目,在 11 个国家投资运营 13 个骨干能源网。

未来,撒哈拉的光伏电站可能为长三角供电,新疆的风电可点亮莫斯科工业区,能源综合成本比海运液化天然气低近一半。

这意味着什么?当中国特高压线路铺到哪里,中国高铁、电动车、智能化设备就会跟到哪里,那些依赖传统能源的国家,将被彻底挡在电气化、智能化时代的门槛外。

正如马斯克警告的那样,美国拒绝特高压,就是犯下 “战略错误”,它锁死了美国电力发展上限,也让美国在新能源竞赛中落后于中国。

从被质疑 “无法送电” 到垄断全球 42 条特高压线路,中国特高压技术的逆袭,是一部鲜活的 “科技突围史”。

它证明,在关键技术领域,一味 “跟风” 只会永远落后,唯有以 “国之重器” 的决心突破封锁,才能掌握发展主动权。

如今,中国 30% 的能源消费已实现电气化,远超市发达国家 20% 的水平,但这只是开始。当全球还有 90% 的非电气化市场时,特高压技术已为中国企业铺就了一条 “出海之路”。

未来,随着 “全球电力互联网” 愿景的实现,中国不仅会成为 “电力王国”,更将重塑全球经济格局。

这张曾饱受争议的 “王牌”,终将成为中国走向科技强国的见证。

配资靠谱证券配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。